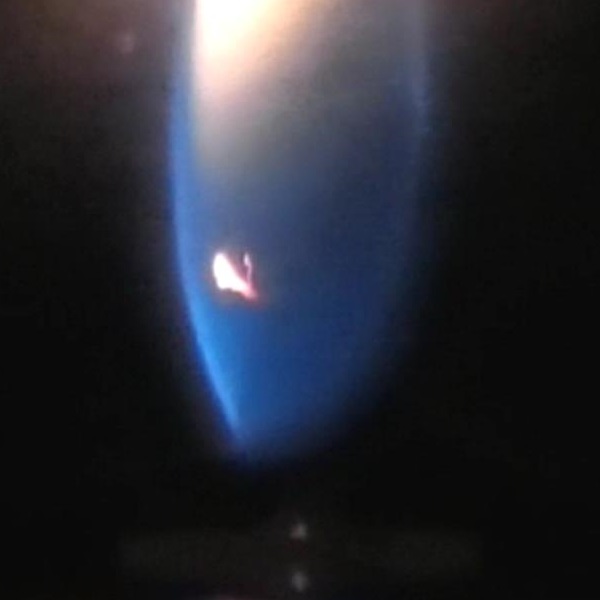

ろうそくの火にビーカーをかぶせると、ろうそくの火のオレンジ色の部分と青い色の部分では、どちらが先に消えるかな?

実験映像(じっけんえいぞう)を見てみよう!

火の色によって、消える時間がちがうのは、なぜ?

ろうそくの火の青色の部分では、蒸発(じょうはつ)して気体になったろうの粒(つぶ)と、空気に含(ふく)まれている酸素の粒(つぶ)が、強く結びついて、たくさんの「熱」がでるよ。

熱がでると、ものが温(あたた)まるよ。

ろうそくの火の青色の部分は、たくさんの熱がでるから、ものすごく高温になっているんだ。

高温になっている青色の部分から、まだ燃えていない気体のろうに熱が伝わると、ろうの粒(つぶ)が高温になって分解して、黒色の炭素(『すす』)ができるよ。

ろうそくの火のオレンジ色の部分では、青色の部分から、まだ燃えていない気体のろうに熱が伝わって、ろうが分解して、発生した高温の『すす』が光を出しているんだよ。

|

|

|

|

|||

| 0 秒 ビーカーを かぶせ始める | 9 秒 オレンジ色が 小さくなる | ときどき再び オレンジ色が 大きくなる | 18 秒 オレンジ色の 部分が消える |

※ ろうそくの火の変化の様子は条件によってちがいます。

ろうそくの火にビーカーをかぶせ始めると、火の中で発生した高温の水蒸気(すいじょうき)と二酸化炭素が、ビーカーの底にぶつかって、火から遠くの上の方まで流れ出ることができなくなるから、火のまわりの空気が、火の中に入りにくくなるよ。

火のまわりの空気が、火の中に入りにくくなると、気体のろうの粒(つぶ)と酸素の粒(つぶ)が結びつきにくくなるから、青色の部分で発生する熱が減って、火の温度が下がって、『すす』から出る光が弱くなって、『すす』が発生しにくくなるよ。

|

|

|

|

|||

| 0 秒 ビーカーを かぶせ始める | 3 秒 しんの上まで 青色になる | 6 秒 右下の青色の 部分が消える | 19 秒 青色の部分が 消える |

※ ろうそくの火の変化の様子は条件によってちがいます。

ろうそくの火にビーカーをかぶせると、気体のろうの粒(つぶ)と酸素の粒(つぶ)が結びつきにくくなるけれど、青色の部分は熱が発生している場所だから、青色の部分の方が、後(あと)から消えるんだよ。

発生する熱が減ると、火が消えるのは、なぜ?

火のついていないろうそくに火を近づけると、ろうそくの芯(しん)に熱が伝わって、固体のろうが熱で溶(と)けて蒸発して、高温になった気体のろうの粒(つぶ)が燃え始めるよ。

→ 外部リンク【NHK for School ろうそくの燃えるしくみ】

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005300242_00000

(※ 日本放送協会ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)

可燃物が高温になって、可燃物の粒(つぶ)と酸素の粒(つぶ)がはげしく衝突(しょうとつ)すると、たくさんの粒(つぶ)が「エネルギーの山」を越(こ)えるようになり、燃え始めるよ。

こうして物が燃え始める様子は、日本の古くからの庭にある「ししおどし」の筒(つつ)の中に水がたまって動き出す様子に、似(に)ているよ。

「ししおどし」の中に水がたまると、水の重みで左右のつりあいのバランスがくずれて、筒(つつ)の左側と右側の上下が逆になるよ。

|

|

|

||

| 水がたまると動く | 水が流れ出る | 元にもどる |

水が入る口が1つの「ししおどし」と 口が2つある「ししおどし」を、同じ形のボトルを使って作ってみたよ。

ボトルの中に水がたまって ボトルが下がった後、1つ目の口から流れ出る水と同じ量の水を 2つ目の口に注ぐと、下がったボトルはどうなるかな?

実験映像(じっけんえいぞう)を見てみよう!

水が入る口が1つだけだと、下がったボトルの中の水が減って ボトルが元にもどるけど、流れ出る水と同じ量の水を 2つ目の口に注ぐと、ボトルの中の水が減らないから、ボトルが下がったまま もどらないんだね。

|

|

|

||

| ボトルの外に水が 流れ出る | ボトルの中の水が 減る | 水が足りなくなってボトルが元にもどる | ||

|

|

|

||

| 発生した熱が周囲に伝わる | 発熱がおそくなって火の温度が下がる | 温度が足りなく なって火が消える |

ろうそくの青色の部分の発熱がおそくなって、火の温度が足りなくなって、火が消える様子は、「ししおどし」のボトルが下がった後、ボトルの中の水が減って、元にもどる様子に 似ているよ。

実験映像(じっけんえいぞう)を、比べてみよう!

発熱が再び速くなって大きくなる火事に注意!

ろうそくの火にビーカーをかぶせて、火のオレンジ色の部分が消えたとき、火の青色の部分や、芯(しん)の炭(すみ)になったところで発熱が続くと、ろうそくがだんだん短くなるよ。

しばらくして発熱しているところがビーカーの外に移動すると、発熱が再び速くなって、ろうそくの火が大きくなるよ。

実験映像(じっけんえいぞう)を見てみよう!

![]() 空気の湿度(しつど)と風速による燃え方のちがいを実験動画で見てみよう!

空気の湿度(しつど)と風速による燃え方のちがいを実験動画で見てみよう!

https://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakko/labo/movie/kansou.html

(※ 札幌市ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)

![]() ドアを開けたときに急に燃え広がる様子を実験動画で見てみよう!

ドアを開けたときに急に燃え広がる様子を実験動画で見てみよう!

→ 外部リンク【フラッシュオーバー・バックドラフト再現実験】

https://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakko/labo/movie/flashover-backdraft.html

(※ 札幌市ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)