研究室Topics

◎地震時の被害予測に関する研究

・石油タンク地震・津波被害

・大型石油タンク地震・津波被害シミュレータの開発[担当:畑山]

・石油タンクのバルジング固有周期の実測[担当:畑山]

・鋼製平底円筒貯槽の地震時底板浮き上がり現象を説明する数理モデルの構築[担当:吉田]

・石油タンクの津波被害予測手法に関する研究[担当:畑山]

・石油タンクの地震・津波被害調査

◎石油タンク構成部材の腐食・劣化評価に関する研究

・コーティングの余寿命予測手法の確立[担当:徳武]

・鋼板腐食の不均一性評価による腐食進展機構解明[担当:徳武]

・腐食疲労等劣化に起因した危険物流出事故調査[担当:徳武]

ー 石油タンク地震・津波被害 ー

作成中

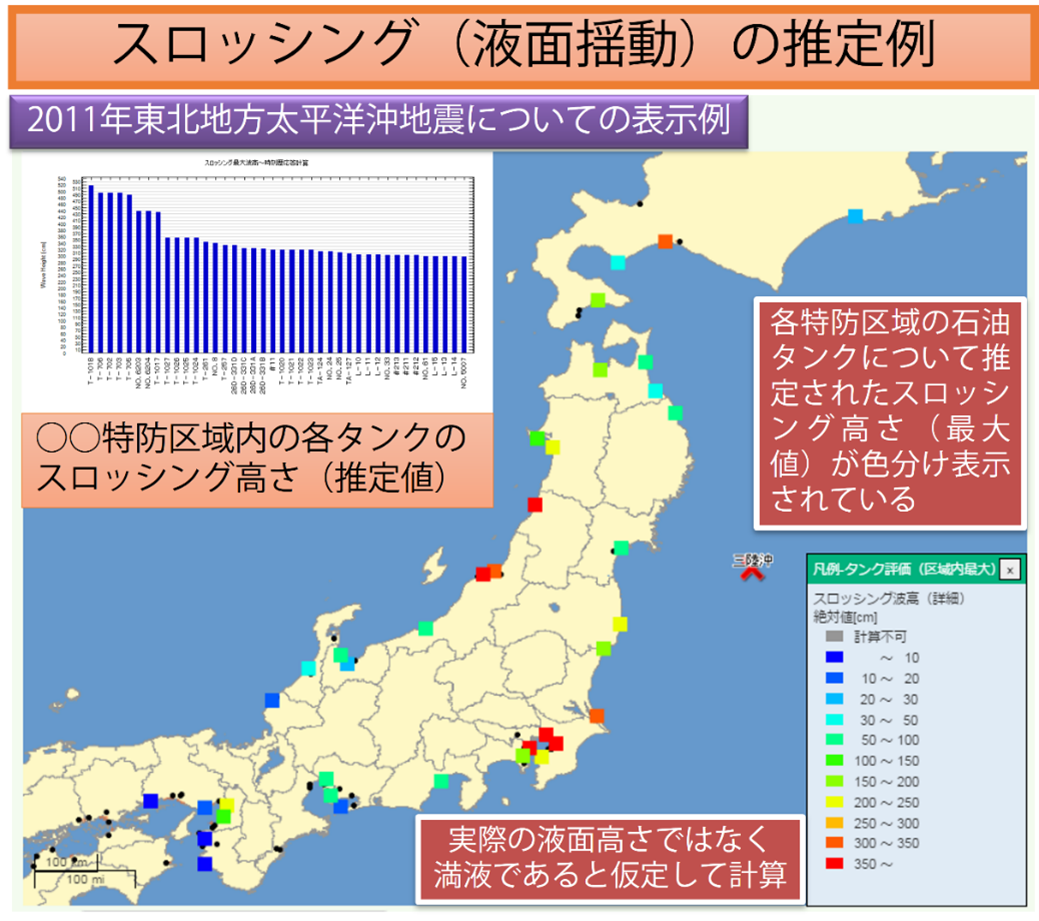

ー 大型石油タンク地震・津波被害シミュレータの開発[担当:畑山] ー

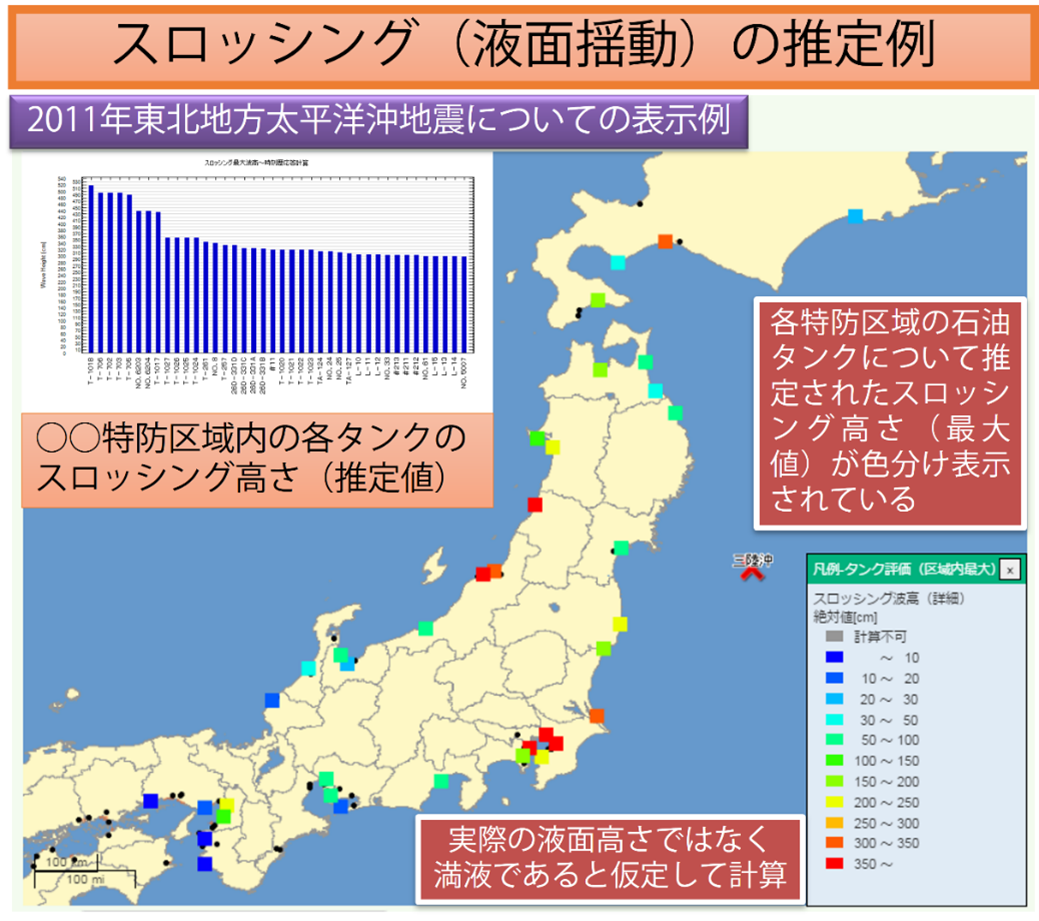

石油コンビナート地域における地震被害の予防・軽減・拡大防止には、地震発生時の消防機関による迅速・的確な応急対応は必須です。

こうした消防機関の活動を情報面でサポートするために、私たちは、地震発生後すみやかに、石油コンビナート地域における揺れの特徴を把握し、

大型石油タンクの地震・津波被害を予測することのできる仕組み「石油コンビナート等特別防災区域(特防区域)石油タンク地震・津波被害シミュレータ」(図)の開発に取り組んでいます。

「特防区域石油タンク地震・津波被害シミュレータ」は、①特防区域に立地している石油タンクについて、

地震動による被害発生危険度及び石油タンクが立地する周辺地盤の地震時の液状化危険度を、地震発生後すみやかに推定するとともに、

②地震発生直後に気象庁から発表される震源に関する情報に基づいて、全国の特防区域を対象として、津波浸水のおそれの有無及びそのおそれのある場合は

当該特防区域における最大津波浸水深を地震発生後迅速に推定し、これらの推定結果をリスト化・グラフ化・地図表示することのできるコンピュータソフトウェアです。

図 「石油コンビナート等特別防災区域石油タンク地震・津波被害シミュレータ」のイメージ図

図 「石油コンビナート等特別防災区域石油タンク地震・津波被害シミュレータ」のイメージ図

ー 石油タンクのバルジング固有周期の実測[担当:畑山] ー

石油コンビナート地域にあるような石油タンクが地震動(地震時の地面の揺れ)に見舞われると、地震動の短周期成分の作用により、

石油タンクの側板とタンク内部の液体(石油)の連成振動(「流力弾性振動」とも呼ばれます)が生じます。この振動は、タンクの水平方向の断面に、

膨らみなどの変形を伴うものであることから、坂井・迫田(1975)により「バルジング」(bulge:膨らむ)と名付けられました。バルジングが起きると、

タンクには転倒モーメントが発生し、その影響で、側板が座屈したり、タンク本体が片浮き上がりしたりするおそれが生じます。1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災、M7.3)、

2018年北海道胆振東部地震(M6.7)、2022年3月16日の福島県沖の地震(M7.4)では、容量数百kLクラスの円筒縦置き型石油タンクの側板に座屈が発生(図1)しましたが、

これらはバルジングに起因するものと考えられます。また、1978年宮城県沖地震(M7.4)では、仙台市内の製油所において、3基の大型重油タンクの底部隅角部にき裂が生じ、

3基合わせて全量約68,000kLの重油が流出するという甚大な被害が発生しました(図2)。このき裂発生は、バルジングが発端となってタンク本体に生じた片浮き上がりが一因となっているものと考えられています。

このように、「バルジング」は地震時に石油タンクに大きな被害をもたらしうる現象で、その評価は耐震設計上、また被害予測上たいへん重要なものです。

一般に、物体の振動現象においては、物体が自由振動する周期(「固有周期」といいます)と同じ、またはそれに近い周期特性を有する外力をその物体に加えると、

物体が大きく振動するという性質があります(「共振」といいます)。石油タンクでも同様で、石油タンクは、バルジングの固有周期と同じ、またはそれに近い周期特性を有する地震動で揺すられると、

大振幅のバルジングが生じ、側板の座屈やタンク本体の浮き上がりの原因となる転倒モーメントも大きなものとなりえます。したがって、短周期の地震動による石油タンクの被害予測や耐震設計を行う上で、

まず、バルジング固有周期をきちんと評価することがきわめて大事になります。

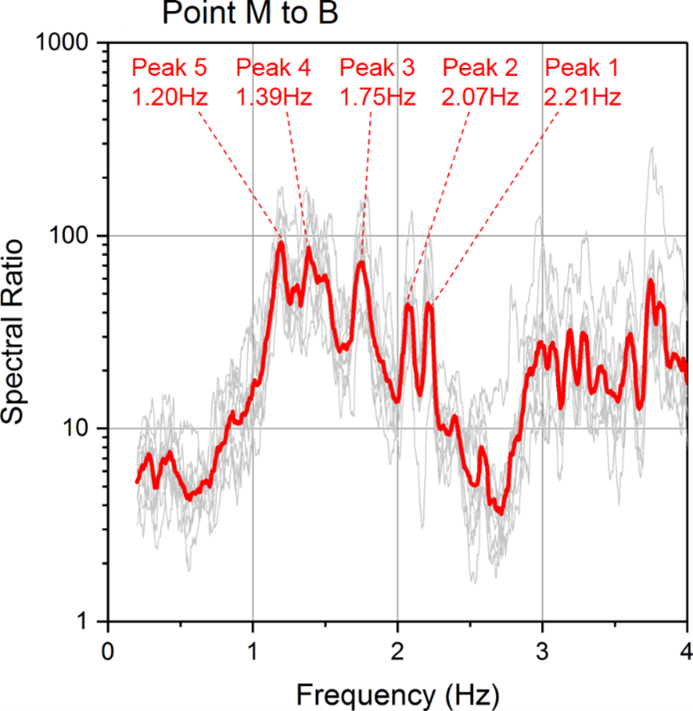

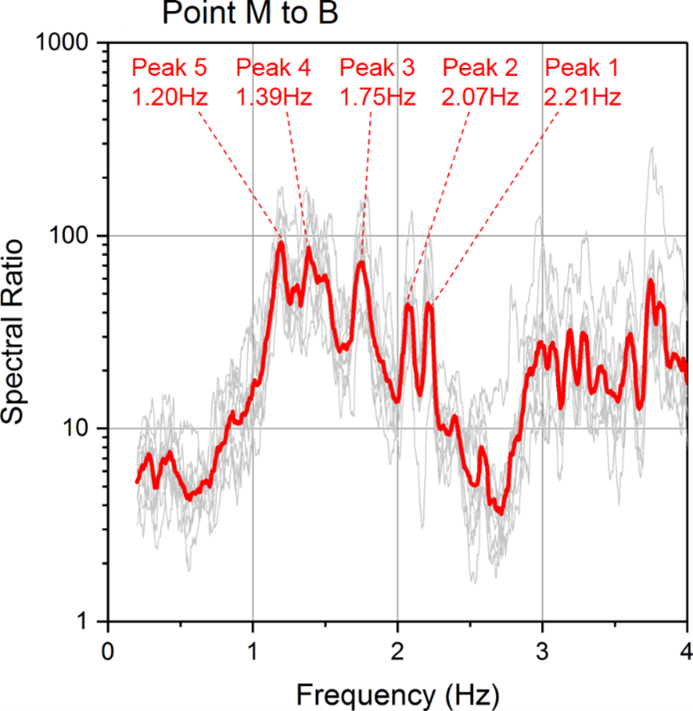

こうしたことから、私たちは、日本国内にある容量125,000 kLの大型工業用水タンクのバルジング固有周期をタンクで計測した微動(常に生じているわずかな揺れ)の分析(図3)から推定しました。

その結果得られた固有周期の実測値は、消防法令で定められている石油タンクの耐震基準で用いられている算定式(坂井・小川(1979)により提案されたもの)による算定値とよく一致し、

その算定式に十分な精度と信頼性があることを確認することができました。

図1 1995年兵庫県南部地震の際に発生した石油タンクの側板座屈

図1 1995年兵庫県南部地震の際に発生した石油タンクの側板座屈

図2 1978年宮城県沖地震の際の仙台市内の製油所における重油の大量流出(河北新報社撮影)

図2 1978年宮城県沖地震の際の仙台市内の製油所における重油の大量流出(河北新報社撮影)

こ容量125,000 kLの大型工業用水タンクで計測した微動の分析結果(2点間の微動のフーリエ振幅スペクトル比(半径方向成分))

こ容量125,000 kLの大型工業用水タンクで計測した微動の分析結果(2点間の微動のフーリエ振幅スペクトル比(半径方向成分))

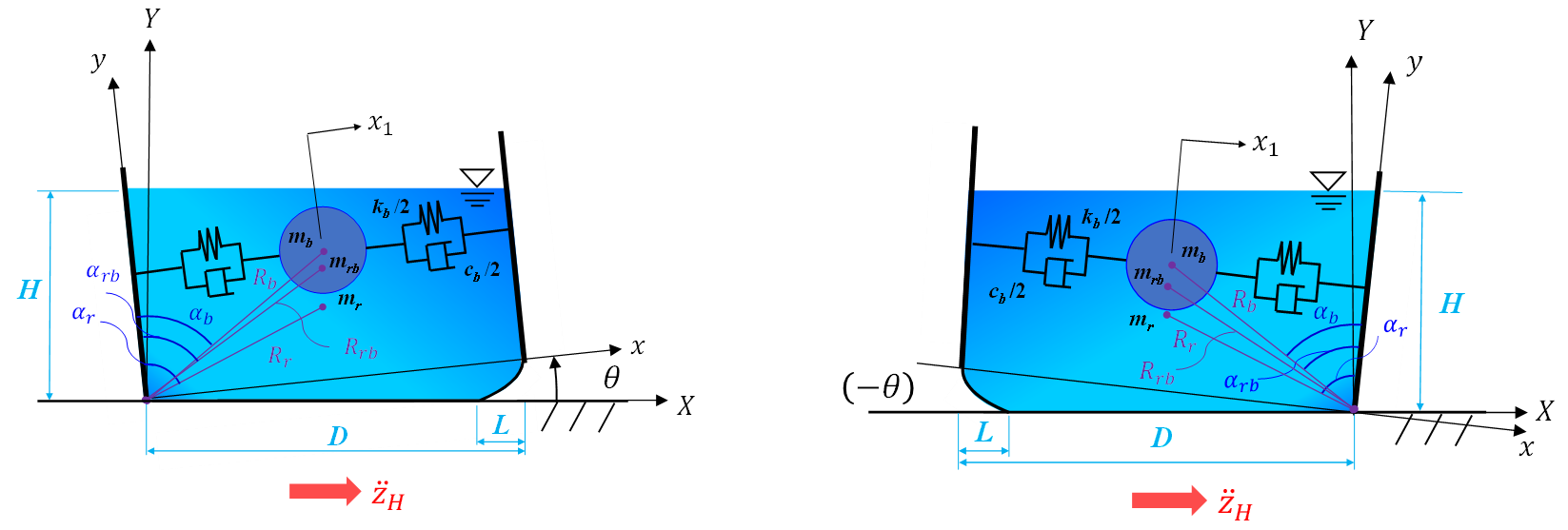

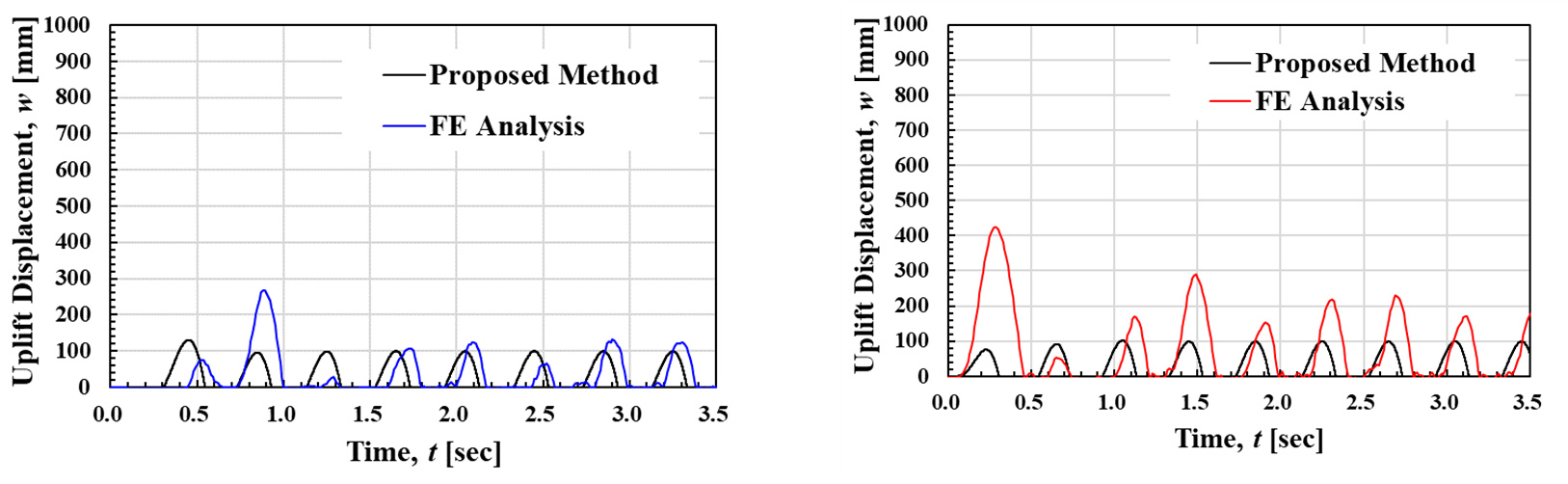

ー 鋼製平底円筒貯槽の地震時底板浮き上がり現象を説明する数理モデルの構築[担当:吉田] ー

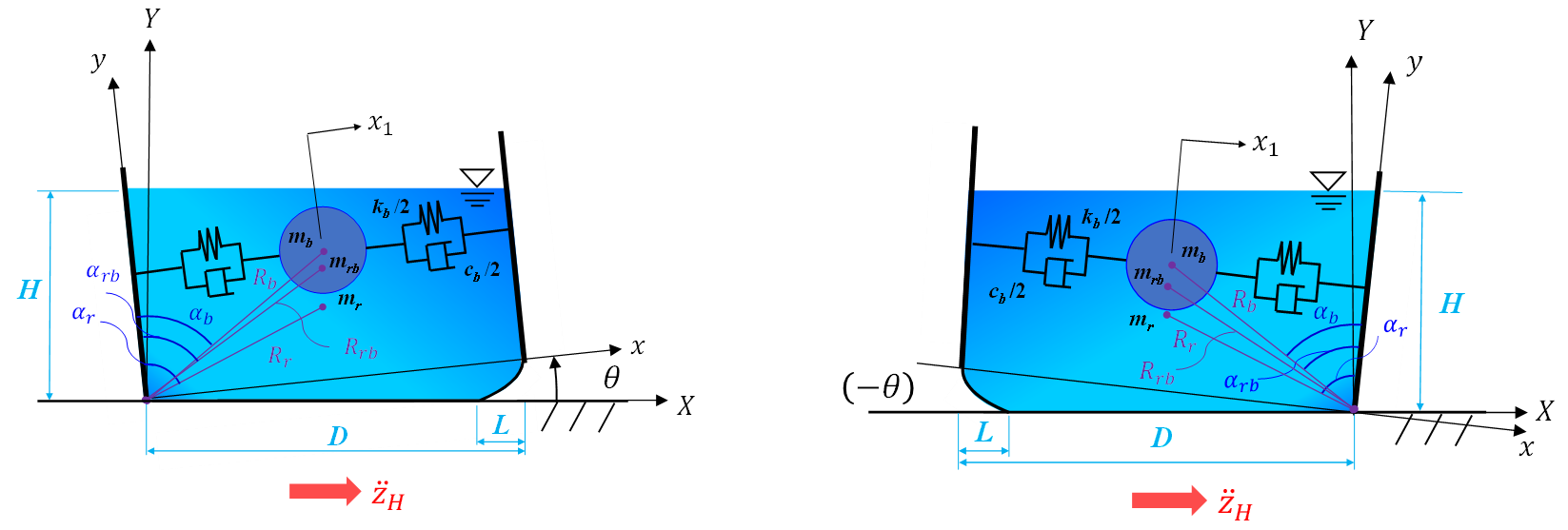

石油タンク等に代表される鋼製平底円筒貯槽には、水平地震動により生じる転倒モーメントにより底板の一部が浮き上がり、側板と底板の接合部に亀裂が生じて貯液が流出する危険性があります。

側板-底板接合部の亀裂による油流出などの事故に対する予防上及び警防上の対策・施策を講じるには、地震動に対する底板の浮き上がり応答を精確に予測する手法が必要です。

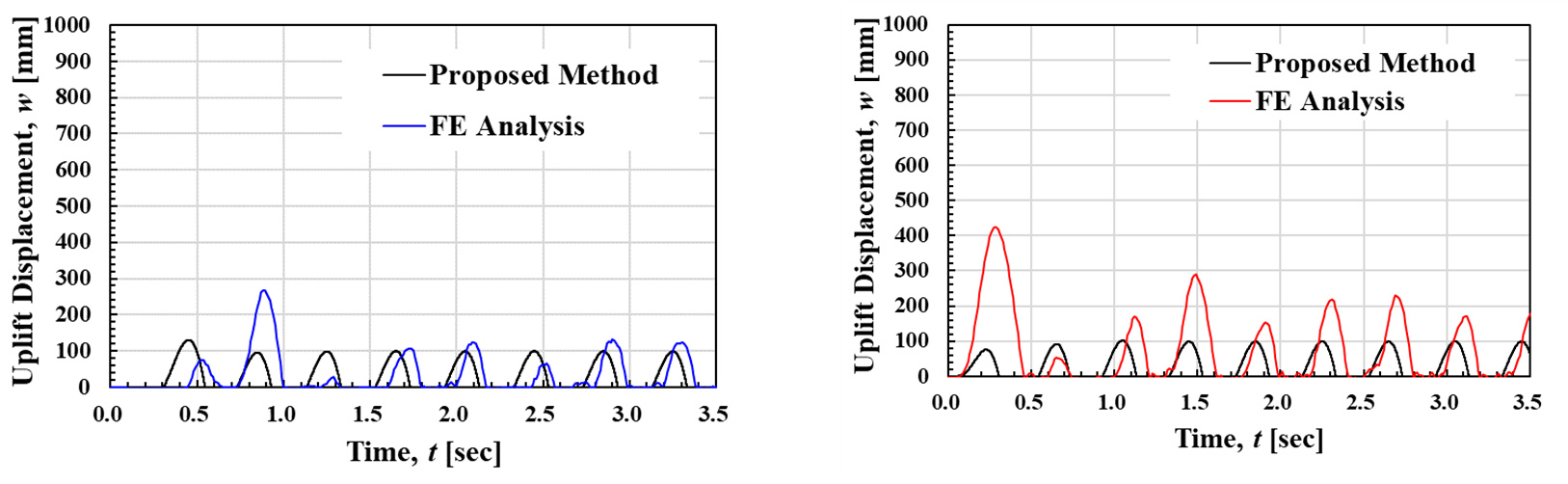

当研究室では、タンクのロッキング運動の動的な性質を考慮して、精度よく底板の浮き上がり応答を求める解析手法の構築を目的とした研究に取り組んでいます。

図-1 タンクの地震時底板浮き上がり応答の解析モデル(並進運動と回転運動の連成を考慮)

図-1 タンクの地震時底板浮き上がり応答の解析モデル(並進運動と回転運動の連成を考慮)

図-2 浮き上がり量の計算例(6万kLタンク、提案手法(減衰5%)とFEAの結果の比較)

図-2 浮き上がり量の計算例(6万kLタンク、提案手法(減衰5%)とFEAの結果の比較)

ー 石油タンクの津波被害予測手法に関する研究[担当:畑山] ー

2011年東北地方太平洋沖地震では、東北地方太平洋沿岸部に立地していた多くの石油タンクが津波により被害を受けました(図1)。

消防庁による被害に関するアンケート調査結果と私たちによる現地調査結果等を合わせると、この津波で何らかの被害を受けた石油タンクは大小合わせて418基あり、

そのうち、滑動、流出、転倒等の移動被害が生じたタンクは157基ありました。

石油タンクの津波被害の予測方法及び被害軽減対策については、2006年度から2008年度にかけて消防庁が調査検討を行っており、

その最終報告書「危険物施設の津波・浸水対策に関する調査検討報告書」(消防庁・2009年3月)において、津波による石油タンクの移動被害の予測手法が提案されました。

しかし、この予測手法は、室内の水理模型実験結果に基づいて作成されたもので、実際の石油タンクの津波移動被害をどの程度言い当てられるかは、当時は実際の被害事例が世界的に見て乏しいため、

未検証のままでした。そこで、私たちは、2011年東北地方太平洋沖地震の際の被害実例に基づいて津波移動被害予測手法の的中率を調べました。

その結果、実際のタンクの移動に関する被害状況と津波移動被害予測手法による予測結果が対照できた石油タンク197基のうち、移動被害の有無が実際と予測で一致したものは147基あり、

76%という高い的中率となっていることがわかりました。この結果は、消防庁が提案した石油タンクの移動被害の予測手法が、今後の石油タンクの津波被害予測に十分利用可能であることを示すものです。

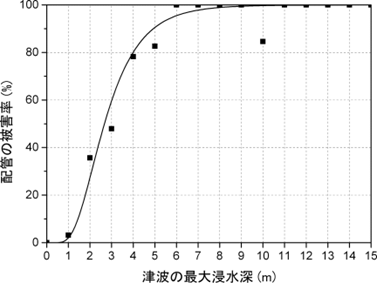

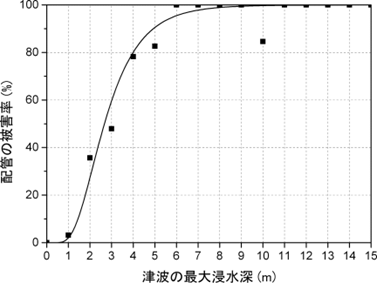

また、私たちは、東北地方太平洋沖地震の際の石油タンクの配管の津波被害の状況と津波浸水深との関係を整理し、津波浸水深から石油タンクの配管の津波被害の発生率を割り出す被害率曲線も考案しました(図2)。

この被害率曲線も、石油タンクの津波移動被害予測手法とあわせて、将来の地震に備えるための津波被害予測に活用することできると考えられます。

図1 2011年年東北地方太平洋沖地震の際の津波で流された石油タンク(宮城県気仙沼市)

図1 2011年年東北地方太平洋沖地震の際の津波で流された石油タンク(宮城県気仙沼市)

図2 津波の浸水深から石油タンクの配管の津波被害の発生率を割り出す被害率曲線(実線)、■は2011年東北地方太平洋沖地震の際の被害実例から求めた被害発生率

図2 津波の浸水深から石油タンクの配管の津波被害の発生率を割り出す被害率曲線(実線)、■は2011年東北地方太平洋沖地震の際の被害実例から求めた被害発生率

ー 石油タンクの地震・津波被害調査 ー

作成中

ー コーティングの余寿命予測手法の確立[担当:徳武] ー

鋼製の円筒型の地上タンクの底板や地下貯蔵タンクの内面の腐食防止対策として、防食コーティングの施工は極めて有効です。

一方で、経年劣化によるコーティングの性能低下に伴う塗膜下での腐食進行が懸念されます。供用中のタンク内の状況確認は容易でないことからも、コーティングの余寿命を正確に予測する手法の開発は重要です。

本研究課題では、電気化学インピーダンス測定(Electrochemical Impedance Spectroscopy: EIS)や超音波板厚測定といった非破壊検査及び様々な物理化学分析を用いて、

劣化加速試験を適用したコーティング試験片や実際のタンクから入手した長期使用サンプルの劣化状態を調べることでコーティングの劣化メカニズムを解明するとともに、

それに基づいた余寿命予測手法の開発を目指しています。

ー 鋼板腐食の不均一性評価による腐食進展機構解明[担当:徳武] ー

石油タンク外面の鋼は、土壌中・基礎などに含まれる水分やイオンとの接触により、腐食が進行する恐れがあり、また、腐食部を視認することはできないことから、

その進展を予測することは極めて重要です。本研究課題では、タンク外面の腐食減肉の分布の特徴と腐食メカニズムとの関係を調べることで、タンク外面腐食の進展を予測する方法の開発を目指しています。

ー 腐食疲労等劣化に起因した危険物流出事故調査[担当:徳武] ー

危険物施設における流出事故低減を目指し、その発生要因として最も多い腐食疲労等劣化による事故の調査や解析を行っています。