平成30年度の表彰 受賞作品

受賞作品

1. 優秀賞(20編)

- 消防職員・消防団員等の部/消防防災機器等の開発・改良(4編)

(1)防火水そうの点検清掃用吸管と点検清掃システム 佐藤智明(酒田市総務部危機管理課) 管内において集水ピットの異物(砂利)の堆積により、採水口からの揚水が出来ない防火水そうがあった。

防火水そう内部の異物の点検については、巡回点検時などに定期的に揚水することが望ましいものの、実施する場合その除去作業や一度延長した吸管の収納に要する時間などを考慮すると、作業中の出動指令への対応の遅れが懸念されるため頻繁に実施することが困難であった。

そこで消防ポンプを利用し作業中の災害対応への支障がない点検清掃用吸管を開発した。これを用いた消防職団員の巡回点検により水利の保全及び、ポンプ運用機会の増加による機関員の操作技術向上が期待される。

(2)ストレッチャーレインカバーの開発 林 大貴、植田邦彦(呉市消防局) 救急活動において,現在使用しているレインカバーは,傷病者の顔等に接触するため不快性があり,また,重量感のある素材であるため,取り付けや収納の際においても取り扱いが不便であった。

今回開発したストレッチャーレインカバーは,防水撥水シート及びアーチ状の骨組みを使用したことで,従来型の問題点を大きく改善することができた。また,傷病者のプライバシー保護のシートとしても活用することができる。

これにより,現場で活動する隊員の負担が軽減され,より傷病者の観察及び搬送に集中することができ,効果的な救急活動を行えるようになった。

(3)スマートフォンを用いた消防活動用地理情報システム

~消防団内での水利情報と車両位置の共有を目指して~藤田信輔(国分寺市消防団) 火災現場へ向かう際に使用する紙の住宅地図に代わる地理情報システムを開発した。これにより、不慣れな団員であっても的確な誘導が行えるようになった。消防車両の位置情報を共有することで、現地での団員の合流や指揮者の現状把握をサポートする。

紙の地図とは異なり、消防水利情報を全ての分団で共有できるほか、情報の変更は全ての端末に対し速やかに反映される。

スマートフォンのwebブラウザを使用することで、機種やOSに関わらず利用できるほか、導入・運用コストの低減を実現した。また、消火活動用に機能を絞ることで既存のアプリよりもシンプルで管理・導入しやすいシステムとなっている。

(4)ストレッチャー用レインカバーの開発 村田 鈴(東近江行政組合消防本部) 従来のレインカバーは水溜まりができ、傷病者をストレッチャーに乗せる際に溜まった水がストレッチャー上に流れてしまい傷病者を濡らさないようにするには、相当扱いにくいものであった。それらを解決するため、ストレッチャーの頭側と足側に支柱を設定し、立体型にすることで雨が左右に流れるようにした。さらにレインカバーの縁にゴム紐を通し、そのゴム紐に付けた取っ手によってレインカバーの開閉を操作することで、傷病者が雨に暴露する時間と傷病者をストレッチャーに乗せる活動時間を大幅に短縮し、救急隊員が無理な姿勢になる身体的負担も解消した。

- 消防職員・消防団員等の部/消防防災科学論文(4編)

(1)東京都特別区消防団を対象とした震災対応力に関する研究 髙橋 拓(東京消防庁)

糸井川栄一、鈴木雄太(筑波大学)本研究は、首都直下地震等の切迫性が高まるなか、その活躍に期待が寄せられる東京都特別区内の消防団を対象に、アンケート用紙による詳細な調査から、近年活躍が期待される「女性団員の活動実態」を明らかにするとともに、時間帯別の参集数(期待値)及びこれに伴う消火能力確保の可能性を観点とした「時間帯別の震災対応力」を分析した。また、それらの結果をもとに、地域別の地震時の出火危険性を考慮した消防団の火災対応の負担度を「地震火災リスク」と定義し、定量評価するとともに、参集数が限定されるなか、彼らの消防力を最大限に発揮する効果的な消火活動体制を検討・検証した。

(2)木造共同住宅の小屋裏を介した火災時の煙・一酸化炭素の流動 山形直也、上村雄二、塩谷俊行、村上大輔、石丸大地、倉田直輝(神戸市消防局)

名川良春、波多野博憲(矢崎エナジーシステム株式会社)

水野雅之(東京理科大学)鋼板屋根を有する木造2階建て共同住宅の2階の1室において火災が発生し、火元の2住戸隣の住人2名が住宅用火災警報器の鳴動にも関わらず、一酸化炭素中毒で死亡する事故が神戸市で発生した。

本稿は、木造共同住宅火災における小屋裏を介した煙や一酸化炭素の流動メカニズムを解明するため、再現実験を重ね、最終的に住戸の平面的な大きさと小屋裏高さが約1/2スケールの中規模模擬家屋で火災実験を実施した。その結果、屋根・小屋裏・天井の構造及び発熱速度が煙及び一酸化炭素の流動に大きく関係することを知見として得たので報告するとともに、改めて一酸化炭素の危険性を提唱するものである。

(3)外国語に対応した車外マイクの機能強化について 吉岡 剣、芦田泰典、川勝禎友、山口了吾(京都市消防局) 京都市では、外国人観光客等の増加に伴い観光地等を救急車が緊急走行する際、歩行者に十分に進路を譲ってもらえず、走行に苦慮するケースが年々増加傾向にある。そこで、緊急走行時に居合わせた外国人観光客等にも退避行動を促すために、京都外国語大学及び車外マイクの製造メーカーの協力を得て、救急車の車外マイクに外国語(英語、中国語、ハングル)の注意喚起アナウンスを搭載した。同アナウンスを実際の緊急走行時や帰隊途上で使用し、ドライブレコーダーやアンケート調査により検証を行い、その効果についても大変有用なものであることを確認した。

(4)自然発火したタオル等に含まれる油脂の特定に関する検証 東京消防庁 本検証は、自然発火に起因する火災の残渣物中に含まれる油脂の種類を特定又は鑑定するための手法を確立するためのものである。

油脂の種類の特定に液体クロマトグラフ分析装置を用いて、タオル等から抽出した油脂に含まれるトリアシルグリセロールを直接検出し、分析する手法について検証を行った結果、従来より自然発火に係る火災鑑定において実施してきたガスクロマトグラフ質量分析に加え、液体クロマトグラフ分析装置を用いることで、残渣物中に含まれる油脂の種類の推定も可能になることが分かった。

原因油脂の種類を推定することは、火災原因判定の一助となるものと考える。 - 消防職員における原因調査事例(6編)

(1)駐車中の車両から出火、リコールに発展した事例 村上芳郎、知野貴文(大阪市消防局) 本件は、駐車中の車両から出火した車両火災である。

メーカーとの合同車両鑑識からIPDM(電源分配器)の基板上でトラッキングが発生し、出火したものと判定した。焼損状況から同種の火災発生が危惧されることをメーカーに訴え、早期の調査を依頼し、消防研究センター等から情報収集を行い、類似した2件の車両火災の発生を確認した。それらの車両には本件と同じ外注メーカーのIPDMが積載されていたことから、メーカーに対して早急に出火原因の報告、安全対策の実施を強く要望することにより、出火危険のある基板が生産されている可能性が判明し、3メーカー6車種計316,759台のリコールが発表された。(2)廃油再生燃料の製造所で発生した火災の調査報告 長峰 茂、塚原敏雄、沼尻雅之、倉持 満、海老原達博(稲敷広域消防本部) 廃油と水を混合エマルジョン化し,再生燃料を製造する危険物製造所において火災が発生し,建屋が全焼,死者1名が発生したものである。

安全を確保しながら事業所への聞き取り,現場見分及び再現実験を実施し、消防研究センター及びさいたま市消防局に成分分析を依頼した。

その結果、送油ホースに亀裂が生じて第1石油類を含む廃油が漏洩し、付近で始動させたクランプリフト内の何らかの火花が可燃性蒸気に引火したものと判定した。

行政措置としては、事業所に対して敷地内全施設に緊急使用停止命令の交付と違反事項通知、本部内の取り組みとして、立入検査マニュアル作成と職員研修を実施した。

(3)エアコン室内ユニットから出火した事例について 山内善康、林大二郎、山崎信次、川守良和(静岡市消防局) 本火災は、専用住宅に設置されているエアコン室内ユニット(以下、「室内ユニット」という。)から出火した事例であり、所有者が早期に発見し、適切な初期消火を実施したことから室内ユニットの焼損は最小限にとどまり、3回にわたる詳細な火災原因調査を行い、原因究明をした結果、製造業者に対し再発防止対策を要望し、無償点検・改修に至った事例である。

(4)業務用中華レンジから出火した火災について 嶌津晃二、石川雅和、菅野義徳、八木隆一郎、佐藤広佳(船橋市消防局) 本火災は、飲食店店舗の厨房内に設置されている業務用中華レンジから出火した火災であり、現場見分では、火災原因へ繋がる物証を確認できず、製造業者の協力を得て実験を行った結果、中華レンジ内でガスが空気吸入用のブロアに逆流することを確認し、そこにバーナーの火が引き込まれることが判明した。

また、過去に同様の火災が2件発生しているとの事で、早急な予防対策を要望したところ、従業員への機器研修及びブロアが停止した場合にガスを遮断する安全装置を設置した改良機が新規導入され、具体的な予防対策が図られた事案である。

(5)投光器の輻射熱による無炎燃焼が原因で出火した船舶火災の調査報告 松山貴浩(北九州市消防局) 海上を航行中の貨物船の船倉入口から出火し、船倉入口及び船倉内の一部並びに収容物を焼損した、事後聞知の船舶火災である。

出火原因については、貨物船の船倉入口の床面に置かれた投光器を点灯したため、輻射熱により、周囲に置かれていた麻袋が無炎燃焼を始め、その後有炎燃焼に至ったものと推定された。

後日、火災現場で確認された投光器と同様のものを使用し、検証実験を行った。

その結果、投光器に可燃物である麻袋及びダンボールが接触すると、短時間で無炎燃焼が発生し、その後、空気が流入すれば容易に出火することが確認できた。

(6)同一の浮き屋根式屋外タンク貯蔵所において連続して発生した事故について 芳村泰孝、草薙和幸、田仲智行、瀬戸 勇、磯谷栄嗣(横浜市消防局) 平成28年4月横浜市消防局管内において硫化水素と炭素鋼の結合による腐食及びタンク搖動による応力集中割れを原因とする漏洩事故が同一の浮き屋根式(シングルデッキ)屋外タンク貯蔵所のポンツーンで発生しました。

同年6月、当該タンクの流出事故原因調査を行うためタンクの開放作業を実施していたところ、鉱物原油を含有する硫化鉄スケールが起因した火災事故が浮き屋根上のマンホールで発生しました。

この一連の事故についての原因調査、分析調査結果及び再発防止対策について紹介するものです。

- 一般による消防防災機器の開発・改良(3編)

(1)ハイブリッド・ホース巻取り機の開発 荻野 聡(大阪北港地区共同防災組合) 消防防災の現場で多く使われているホース巻取り機は、巻取りの中心となる2本のピンを、ハンドルを手で回す力や、前進するタイヤから伝達した力を動力にして回転させホースを巻き取っていく方式が主流である。一方で回転ドラムの中に金具、またはホースを入れ、それを転がすことによって、ホースを巻き取る方法もある。この方式の場合は巻き取る際に金具・ホースの引きずりは発生しないが、中心部まで緩みのない巻きホースをつくれないことや、地面が滑りやすい時にドラムが転がらずに上手く巻き取れないといった欠点もある。そこで、手元の操作で巻取り部を回転させる機能と、ホースを転がすことによって巻き取る機能の両方を兼ね備えたホース巻取り機を開発した。これにより地面の状態にかかわらず、緩みのないホースを金具・ホースを傷つけることなく巻き取ることが可能となった。

(2)透過型充満表示灯の開発 株式会社コーアツ ガス系消火設備に使用されている放出表示灯は、約40年の間そのデザイン・機能はメーカー間で大差なく、独自性のある製品はみられないものであった。しかし、設置場所の景観を損なう意匠や、多様化するニーズにそぐわない機能性に乏しい構造等、見直すべき課題があった。今回開発した透過型充満表示灯は、業界で初めて無色透明な照光銘板を採用した意匠性に優れた製品である。本製品は洗練されたデザインに加え、日本語の分からない方に配慮した多言語表示、色弱の方の知覚性に配慮したストロボ発光機能(全面白色発光)などの多様な使用方法にも対応した、従来にない画期的な製品である。

(3)災害時における効率的な救助計画の立案や救援ニーズの把握に有用な避難所支援システムの開発 西出和広(浜松職業能力開発短期大学校)

山下幸祐(兵庫職業能力開発促進センター)

天城康晴(株式会社ユー・エス・ピー)

山口高男(アツミ特機株式会社)地震などの大規模災害時の電力・通信インフラ喪失下でも、単独動作が可能な避難所支援システムを開発した。避難者数の集計や避難者名簿の作成が避難者自身の入力で並列処理が可能なことから短時間で実現できる。データを災害対策本部に独自無線を通じて自動でデータ送信もできる。これにより、自治体災害対策本部や消防本部は災害発生時の混乱で情報収集が困難な状況でも、負傷者・病人、妊婦や介護が必要な災害弱者などの救援ニーズの把握が可能となる。また、効率的な救助計画の立案や人員割り振り、救助優先順位の決定、行方不明者の安否確認、後には救援物資の分配などで有用となる。

- 一般の部/消防防災科学論文(3編)

(1)微小爆薬を用いた爆風消火の基礎研究 鳥飼宏之(弘前大学大学院) 著者は大規模災害後に発生する火災に対応するための緊急時の消火法として,消火剤を必要とせず高速の流れの効果だけで迅速に消火を達成できる爆風消火法に注目し,その基礎特性の解明を実験的に行ってきている。本論文では,これまで著者が行ってきた小規模な爆風消火実験の中から,特に微小爆薬(10 mg アジ化銀ペレット)を用いた実験結果によって明らかとなった爆風消火の消火のメカニズムとその消火特性について紹介し,未だ不明な点が多い爆風消火についての基礎的な知見を提供している。

(2)「木材およびマグネシウム」火災に有効なケイ酸化合物系消火剤 真 隆志、菅原鉄治(三生技研株式会社)

松木嚴生(日向市消防本部)

塩盛弘一郎(宮崎大学)ケイ酸化合物系消火剤は、火災熱を利用して堅固な無機被覆を燃焼物の表面上に化学合成できる特徴を持ち、窒息作用と冷却作用により消火する。木材火災に関し、8Lの水に対して2倍以上の消火能力を持つ事をA級火災試験にて確認した。金属火災に関し、金属マグネシウム粉末を用い、消火剤を固体、ペーストおよび液体まで変化させ、実験に供した。すべてマグネシウム表面上で被膜を形成することができ、非常に高い遮熱性能を発揮した。マグネシウムの熱を最も短時間で降温した消火剤は、木材の消火剤として設計した溶液であった。マグネシウムが火源となった建物火災に対する消火戦術の端緒を開いた。

内部は、ほぼ酸化Mg(3)覚知から3分間の口頭指導内容の標準化及び口頭指導技術の検証・評価法の確立 北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会 近年、通信指令員の口頭指導技術の質向上を目指した教育・研修システムが各地で研究されている。我々は、消防本部の規模や地域MC体制の違いにかかわらず、全国で標準化できる口頭指導内容について研究してきた。今回、覚知から3分間の時間枠における口頭指導内容の標準化、指令課職員とMC医師による通信テープ聴取による検証法及び口頭指導内容のチェックシートを用いた自己評価法を確立したので報告する。標準化した口頭指導内容と新しい検証・評価法は、消防機関とMC協議会の連携が進んでいる地域ならどこでも実施可能であり、全国普及が期待される。

2. 奨励賞(3編)

| (1)現場即応型テントの開発 | |

| 久保田真吾(浜松市消防局) | |

| 災害現場で使用するテントは、空気充填式やアルミ製パイプ展開式があります。これらのテントは、設定や撤収に多くの作業手順、時間及び人員を必要とします。また、作業手順を習得するためには、多くの訓練時間を必要とします。さらに、高額で故障しやすく、故障個所を修繕する場合は、高額な修繕費と部品手配の時間がかかります。これらを解消するため、ホームセンターで購入できる部材を使用し、“簡単・丈夫・安価”な「現場即応型テント」を開発するものです。 |  |

| (2)空気噴射消火器とその圧力で作動する標的を用いた屋内での訓練指導方策の考案 -小規模飲食店等に対する実効的方法として- |

|

| 山下裕平(京都市消防局) | |

| 消火器取扱訓練の未実施による消防法令違反の解消、火災発生時の被害軽減、消火器の設置促進等を図るとともに、対象物関係者の防火意識の高揚、小規模飲食店等からの火災減少につなげるため、一人で持ち運びができ、屋内などの狭い場所でも水を使わず空気圧で倒せて、かつ、炎ではなく燃えているものを狙うことを指導できる標的等の訓練用器材を作成した。当該器材を活用することで、これまで、消火器取扱訓練の実施が困難であった小規模飲食店等に対し、関係者の同意が得やすく効果的かつ容易に訓練が実施できるようにしたもの。 |  |

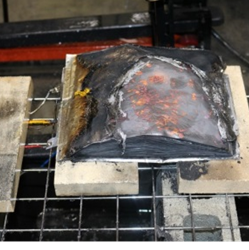

| (3)リチウムイオン電池(単セル)の火炎暴露試験 | |

| 松尾 博(マイクロ・ビークル・ラボ株式会社) 吉武秀哉(山形大学) |

|

| リチウムイオン電池は、小型携帯機器から電気自動車・蓄電システムまで使用され、ますます身近な存在であるが、火災による類焼についてはあまり想定されていない。そこで、13種類の大型のリチウムイオン電池(単セル)にガスバーナーの炎を直接当てて、燃焼の様子を確認した。電池の外装材(ラミネート・缶)、正極材料(3元系、Mn系、Fe系)、充電状態(SOC=90%、50%)の違いと燃焼状態について考察する。 |  |

| ※写真と文書の無断転載を禁止します。 | |